けんぼう

けんぼう送金にはステラルーメン(XLM)が手数料安くていいよっていうけど、どんなトークンが知りたい?

うまく使えば手数料をおさえられるから、覚えておいて損はないよ。

暗号資産では、ビットコインやイーサリアムがよく知られていますね。

一方で国際送金や個人間決済に特化した「ステラルーメン(Stellar Lumens / XLM)」という暗号資産があります。

この記事でわかること。

- ステラルーメンの基礎知識

- 技術的な特徴、

- リップルとの違い

- 2025年以降の将来性

ステラルーメン(XLM)の誕生の背景と運営体制

では最初にステラルーメンが誰が何のために作ったか見ていこう。

誕生の背景

ステラルーメン(XLM)は、2014年にリップル(XRP)の元開発者であるジェド・マカレブ氏が開発した暗号資産です。

リップル→「銀行」や「大手金融機関」が対象

ステラルーメン→「個人」や「中小企業」がターゲットです

特に「銀行口座を持たない人々」や発展途上国の金融サービスの受け皿として誕生しました。

ちなみに、ステラはブロックチェーンのプラットフォーム名。

ルーメンはトークン名ですが一般的にステラルーメン(XLM)と呼ばれています。

運営体制

ステラルーメンは、非営利団体であるステラ開発財団(Stellar Development Foundation)によって管理・運営されています。

この点が、営利企業であるリップル社とは大きく異なる特徴です。

非営利組織であるため、ステラ開発財団は透明性の高い運営を行っています。

特定の企業や組織の利益ではなく、グローバルな金融アクセスの改善という社会的使命を優先しています。

ステラルーメンの主な特徴は5つ

ステラルーメンには次の5つの特徴があります。

- 超早い送金スピード

- 超低コストの手数料

- 独自のコンセンサスアルゴリズム

- 発行量が管理されている

- ブリッジ通貨としての役割

1. 圧倒的な送金スピード

ステラルーメンの最大の強みは、取引完了まで3~5秒という驚異的な処理速度。

従来の国際送金が数日かかることもあり、この速さは革命的と言えます。

2. 超低コストの手数料

送金手数料は約0.00001 XLMと、ほぼ無視できるレベルです。

個人や中小企業にとって、これは大きなメリットとなります。

3. 独自のコンセンサスアルゴリズム「SCP」

ぼくはエンジニアでないので、技術的なことはあまり語れません。ブログの最後に公式HPのリンクもつけるので技術者の方はそちらも参照して下さい。

Stellarネットワークは、オープンソースのパブリックブロックチェーンであり、合意証明(PoA)コンセンサスメカニズムであるStellar Consensusプロトコル(SCP)を採用しています。

SCPは、ビザンチン障害耐性(BFT)の一種であるPBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)を独自に改良したものです。

この仕組みの特徴は以下の通りです。

- 各ノードが信頼するノードを自分で選択できる:従来のPoW(Proof of Work)やPoS(Proof of Stake)とは異なり、各バリデータ(承認者)が他の信頼できるノードを選択することで、分散型でありながら迅速な合意形成が可能になります。

- エネルギー効率が高い:ビットコインのようなマイニングを必要としないため、環境に優しい設計となっています。

4. 管理された発行量

発行上限枚数は1,050億XLMであり、そのすべてが発行済み。

また今後の新規発行の予定はない。

ステラルーメンは、通貨の発行量が管理されているため、価格を安定させやすいというメリットがあります。

2019年には約550億XLMがバーン(焼却)され、供給量の調整が行われました。

そのため現在の総枚数は500億XLMとなり、そのうち300億XLMはステラ開発財団が保有している。

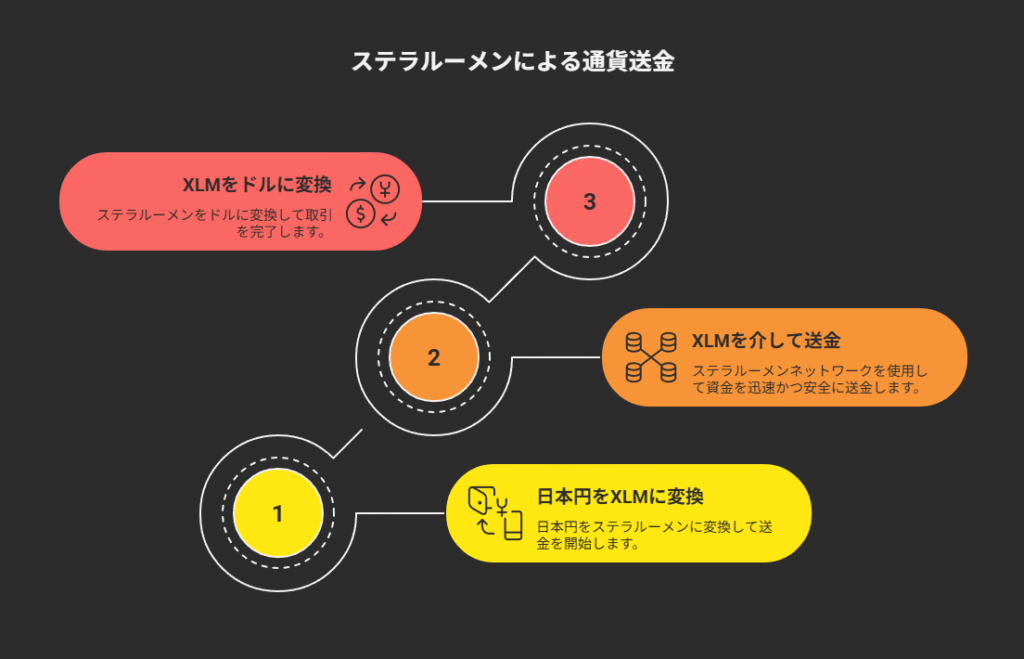

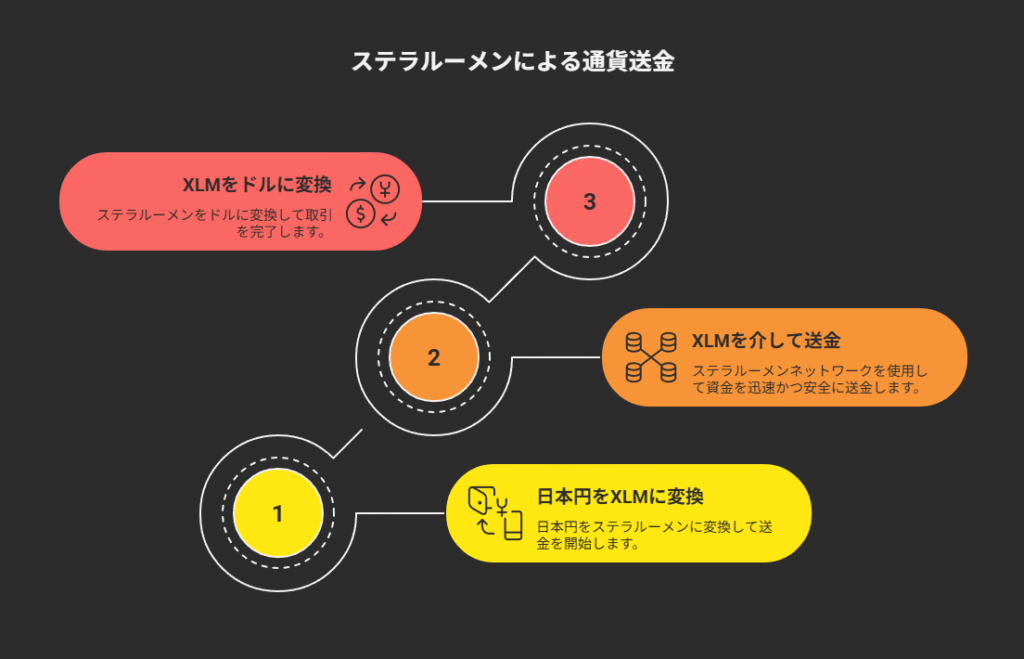

5. ブリッジ通貨としての役割

ステラルーメンは、異なる法定通貨間の送金を円滑にする「ブリッジ通貨」として機能します。

例えば、日本円をドルに換えて送金したい場合、従来は複数の仲介業者を経由する必要があって面倒だしコストがかかる。

しかしステラルーメンを介することで、早くカンタン・なおかつ低コストで完了する。

つまりブリッジ通貨とは、「日本円→XLMで送金→ドル」のように円とドルをブリッジする通貨のこと。

もちろん暗号資産のブリッジとしても使われます。

リップル(XRP)との違い

ステラルーメンとリップルは、同じ開発者が関わっていることもあり、しばしば比較されます。

以下、主な違いをまとめました。

| 項目 | ステラルーメン(XLM) | リップル(XRP) |

|---|---|---|

| ターゲット | 個人・中小企業・発展途上国 | 銀行・大手金融機関 |

| 運営形態 | 非営利財団(Stellar Development Foundation) | 営利企業(Ripple Labs) |

| 焦点 | 金融包摂、個人間送金 | 企業間の国際送金(B2B) |

| 哲学 | 分散型・コミュニティ重視 | 中央集権的・企業管理型 |

| 提携先 | IBM、個人向けサービス | 数百の金融機関 |

一言で言えば、リップルは「企業管理型」、ステラルーメンは「コミュニティ重視型」という違いがあります。

ステラルーメンの技術的優位性

スマートコントラクト機能「Soroban」

2024年には、ステラのブロックチェーンにSorobanスマートコントラクト機能が追加実装されました。これにより、以下のような可能性が広がっています:

- DeFi(分散型金融)アプリケーションの構築

- NFT(非代替性トークン)の発行

- より複雑な金融商品の開発

この技術的進化により、ステラルーメンは単なる送金手段から、より幅広い金融分野での利用が見込まれるプラットフォームへと進化しています。

スケーラビリティの強化

ステラネットワークは、大量の取引に対応できる高いスケーラビリティを備えています。

ネットワークが混雑しても手数料が高騰することなく、安定したサービスを提供できる設計になっています。

主要なパートナーシップと実用例

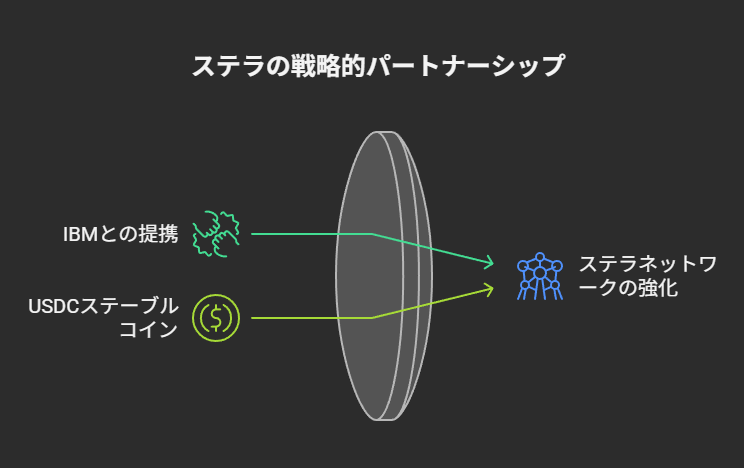

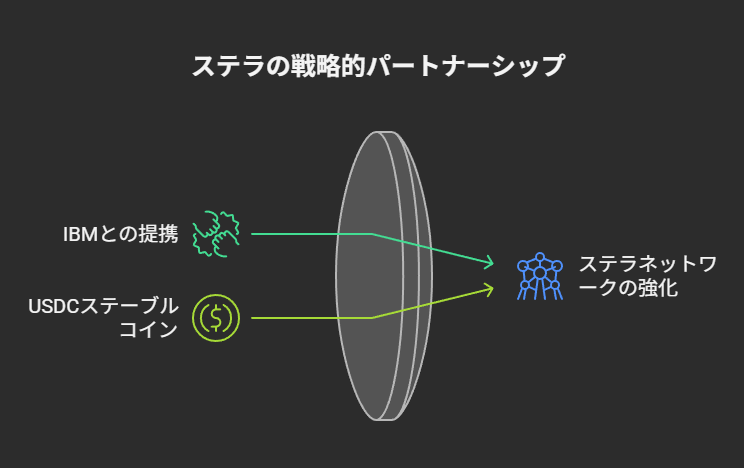

IBMとの戦略的提携

ステラルーメンの最も注目すべきパートナーシップの一つが、IBMとの連携です。

2017年、IBMはステラネットワークを採用し、IBM World Wireという国際送金ソリューションを発表しました。これにより、以下が実現しています:

- リアルタイムでの国際送金

- 透明性の高い取引記録

- 大幅なコスト削減

IBMは、ステラを「パブリック・パーミッションド・ブロックチェーン」として位置づけ、企業向けソリューションとして活用しています。

USDCステーブルコインの基盤

ステラネットワークは、Circle社が発行する「USDC(USD Coin)」というステーブルコインの基盤としても利用されています。

これにより、ステラの実用性とネットワーク需要が高まっています。

その他の提携・導入例

- MoneyGram:国際送金サービスでの活用

- KlickEx:太平洋諸島での送金サービス

- 各種フィンテック企業:個人向け送金アプリでの採用

2024~2025年の最新動向

市場環境と価格動向

2024年のステラルーメンの価格は、約0.08ドルから0.55ドルの範囲で推移しました。

この価格変動は、国際送金ソリューションの採用拡大や、リップル(XRP)の値動きとの相関によるものと分析されています。

2025年の価格予測については、複数の専門家が以下のような見通しを示しています:

- 最低価格:0.20ドル

- 平均価格:0.30~0.50ドル

- 最高価格:0.70~0.80ドル

技術開発の進展

2024年から2025年にかけて、以下のような技術開発が進んでいます:

- Sorobanスマートコントラクトの本格稼働

- スケーラビリティのさらなる強化

- クロスチェーン技術の開発

- 新たなDeFiプロトコルの構築

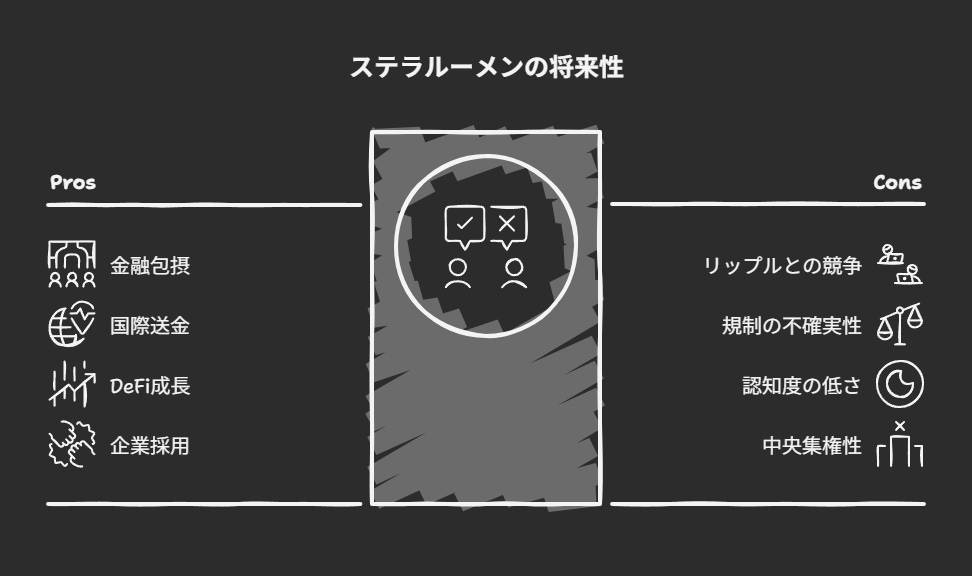

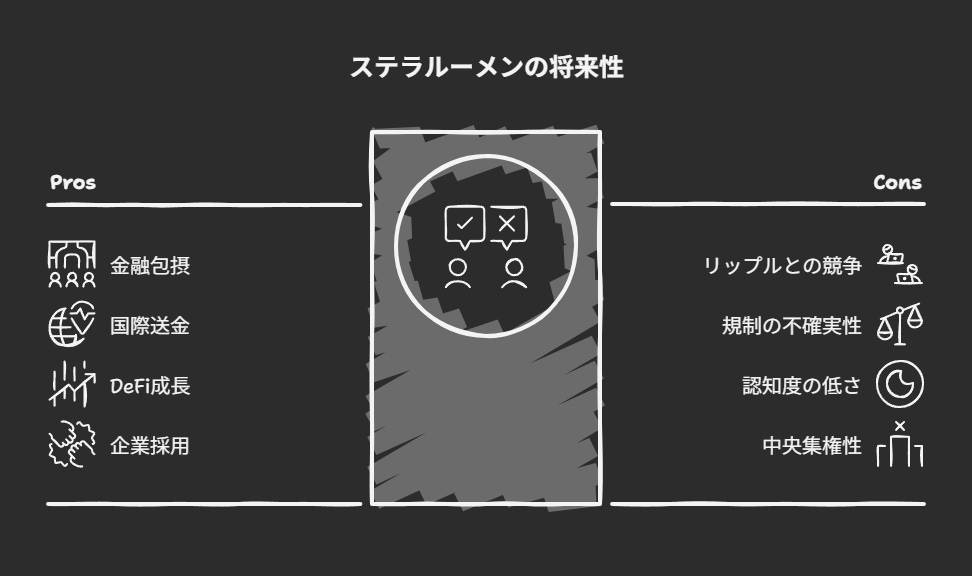

ステラルーメンの将来性と課題

期待される将来性

1. 金融包摂の実現

銀行口座を持たない世界中の約17億人にとって、ステラルーメンは金融サービスへのアクセス手段となる可能性があります。

2. 国際送金市場の拡大

国際送金市場は年々成長しており、2025年以降もこのトレンドは続くと予想されています。

ステラルーメンの低コスト・高速という特徴は、この市場で大きな競争優位性となります。

3. DeFiエコシステムの成長

Sorobanスマートコントラクトにより、ステラ上で構築されるDeFiアプリケーションが増加することが期待されています。

4. 企業採用の拡大

IBMをはじめとする大手企業との提携が進むことで、実用化がさらに加速する可能性があります。

直面する課題

1. リップルとの競争

リップルは数百の金融機関との提携を先行して進めており、B2B領域では一歩リードしています。

ステラルーメンは、個人向け市場での差別化を図る必要があります。

2. 規制環境の不確実性

各国の暗号資産規制が厳しくなる中、コンプライアンス対応が重要な課題となっています。

3. 認知度の向上

ビットコインやイーサリアムと比べると、一般的な認知度はまだ低い状況です。

マーケティングと教育活動が必要です。

4. 中央集権性の懸念

非営利財団による管理という特徴は、一方で中央集権的だという批判を受けることもあります。

分散性と効率性のバランスが課題です。

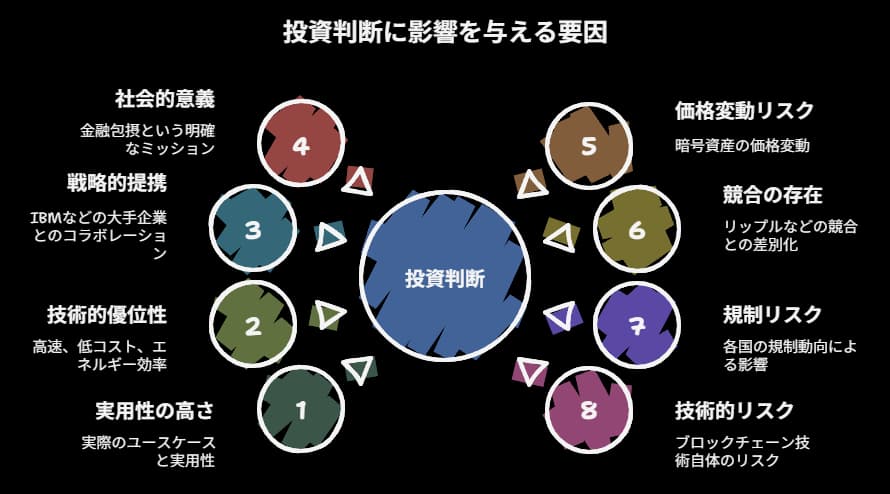

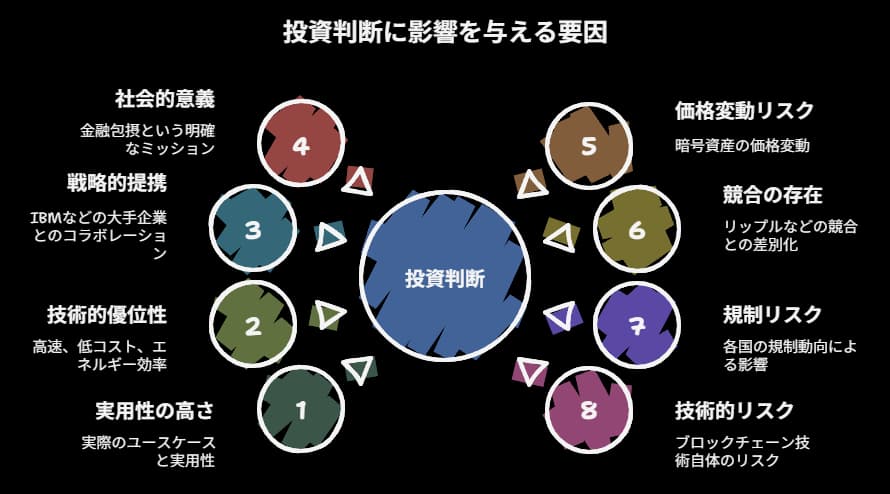

投資を検討する際のポイント

メリット

- 実用性の高さ:単なる投機対象ではなく、実際に使われるユースケースがある

- 技術的優位性:高速・低コスト・エネルギー効率の良さ

- 戦略的提携:IBMなど大手企業との協業

- 社会的意義:金融包摂という明確なミッション

リスク・注意点

- 価格変動リスク:暗号資産全般に言えることですが、価格の変動が大きい

- 競合の存在:リップルをはじめとする競合との差別化が必要

- 規制リスク:各国の規制動向により影響を受ける可能性

- 技術的リスク:ブロックチェーン技術自体のリスク

投資を検討する際は、自己責任で十分な調査を行いましょう。

リスク許容度に応じた投資判断をすることが重要です。

ステラルーメン(XLM)が買える主な取引所

ステラルーメンは国内取引所で購入できます。

主要な取引所は扱いがありますね。

まとめ

ステラルーメン(XLM)は、個人間の国際送金や金融包摂を目的として開発された、実用性の高い暗号資産です。

その主な特徴は:

- 圧倒的な送金速度(3~5秒)

- 超低コストの手数料

- 独自のコンセンサスアルゴリズム「SCP」

- IBMなど大手企業との戦略的提携

- Sorobanスマートコントラクトによる機能拡張

リップルが銀行・企業向けであるのに対し、ステラルーメンは個人や中小企業、発展途上国をターゲットとしている点が大きな違いです。

2025年以降、国際送金市場の成長、DeFiエコシステムの拡大、企業採用の増加などにより、ステラルーメンの実用化と価値向上が期待されています。

ただし、競合との競争、規制環境、認知度向上など、克服すべき課題も存在します。

暗号資産への投資を検討する際は、技術的特徴や実用性、社会的意義を理解した上で、慎重に判断することをおすすめします。

参考情報

- Stellar公式サイト

- Stellar Development Foundation

- Coincheck – ステラルーメン解説

- Diamond Online – ステラルーメン分析

- SBI VCトレード – 最新動向

ステラルーメンは、単なる投機対象ではなく、実際の社会課題を解決するための技術として開発されている点が魅力的です。

今後の動向にも注目していきたいですね。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] あわせて読みたい 【2025年最新版】ステラルーメン(XLM)完全ガイド:仕組みから将来性まで徹底解説 送金にはステラルーメン(XLM)が手数料安くていいよっていうけど、どんなト […]

[…] あわせて読みたい 【2025年最新版】ステラルーメン(XLM)完全ガイド:仕組みから将来性まで徹底解説 送金にはステラルーメン(XLM)が手数料安くていいよっていうけど、どんなト […]